А потом с мамой начнет очень дозированно общаться. Иногда, совсем-совсем изредка.

Но временное это молчание затянулось – пролетел почти десяток лет.

Конечно же, на Лиду все это время давили родственники. Брат Сашка, особенно поначалу, крутил пальцем у своего виска и таращил глаза: “Лидка, ты дура? Хватит мать истязать, она же плачет, позвони ей, в гости к ней езжай!”.

Лида смотрела на Сашку и злилась. Еще бы, Сашке-то ведь не пришлось испытать того, чему подверглась она, Лида. Ему легко судить.

Принуждала к общению с родительницей и тетка – сестра отца. Говорила Лиде, что мама ее больна, а век короткий у человека. Не станет мамы, Лида сама же себя поедом съест. Вина задавит.

Наказывать маму молчанием сначала было даже приятно: пусть потерзается, подумает, пострадает.

Потом молчание стало привычным. Будто мама как бы умерла.

Последние года три о маме Лида и вовсе почти не думала.

Лишь иногда, когда мать отправляла ей короткие смс-сообщения с поздравлениями на Новый год и день рождения.

Лида представляла маму постаревшей, в старушечьем платке. Как она ходит по пустому дому, половицы скрипят, пахнет одиночеством, валокордином и старым тряпьем.

Когда-то давно, когда Лида только начала свое молчание, мать даже звонила ей. Но Лида никогда не отвечала. Потом мать звонить перестала, посылала к ней Сашку, посылала к ней тетку – разнюхать обстановку.

Даже сама к Лиде в город приезжала, стучала в дверь входную. Лида не открыла. На цыпочках стояла под дверью, слушала, как мать шаркает ногами, скребется в дверь. Испытывала какое-то злорадное чувство. Упивалась нужностью.

Обида на мать жила в Лиде почти всегда.

Обида и что-то еще к ней в довесок обязательно.

В детстве были обида и любовь.

В юности – обида и презрение.

В ранней молодости – обида и злорадство.

А сейчас, на пороге сорокалетия, Лида испытывала обиду и немного, совсем чуть-чуть, жалости. Жалость была тоже какой-то странной. Будто речь идет не о родном для Лиде человеке, а о едва знакомом, нелюбимом, неблизком. И Лиде было не по себе, что даже жалость к матери какая-то отстраненная, поверхностная, ненормальная.

Иногда ей даже казалось, что если мать умрет, то самой Лиде станет проще жить, не придется испытывать вот это неприятное чувство и стыдиться его.

От брата Сашки она знала, что мать болеет. У нее скачет давление, болят ноги. Что у нее даже был инфаркт. Что она живет одна, но по выходным к ней приезжает Сашка – помогает с дровами, носит воду, привозит лекарства.

Обида на мать зародилась тогда, когда ее любимая мамочка, тридцатилетняя и дважды детная вдова, притащила в их дом своего нового мужа.

Предыдущий муж, он же отец Лидки и Сашки, трагически и страшно погиб практически сразу после рождения дочери. Был он веселым парнем, любил выпить, любил скорость. Эти взаимоисключающие любови логично затащили его мотоцикл под едущий КАМАЗ.

Мать, говорят, очень тогда переживала, даже поседела в двадцать пять лет, но потом оправилась: дети, работа, забота.

Нового маминого мужа звали Андрей. Мать обычно звала его Дюша.

Дядя Дюша был неприятным: рыжим, высоким, сутулым, беззубым, пахнущим чесноком и табаком. Руки у Дюши с обломанными желтыми ногтями. На одном пальце ногтя и вовсе нет. Лида смотрела на руки дяди Андрея и ее подташнивало. Не хотелось, чтобы он трогал этими своими руками вещи в их доме, чтобы трогал ими ее маму. Мама тогда казалась Лиде чужой, далекой женщиной. И какой-то нечистой, будто запачкавшейся в Дюше.

Старший брат Сашка учился в интернате для слабослышащих детей и жил в городе, в райцентре. Дюшу он имел счастье видеть только в выходные.

А Лида, к сожалению, проблем со слухом не имела. Поэтому жила она дома, в деревне, с мамой и Дюшей.

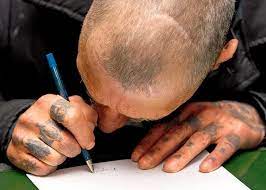

Отчим, дядя Андрей, был человеком отсидевшим. Мать познакомилась с ним по переписке, через газетное объявление. Сидел отчим за кражу с дракой. Это называлось разбоем. Видимо, на большой дороге дядя Дюша с крон высоких дубов пикировал на своих жертв. Прикладывал к голове дуло нагана, отбирал золото и брильянты.

Маленькой Лиде, слушающей сказку о Снежной королеве, все разбойники представлялись похожими на Дюшу. И даже Маленькая разбойница представлялась рыжей, горбатой, с желтыми коготками и неистребимым чесночным духом.

Отчим исправился, разбойничать не захотел, захотел к ним в семью.

Сначала Лида думала, что теперь они заживут с мамой хорошо, интересно и богато. Дюша будет их возить на автомобиле на озеро и в город. Купит Лиде велосипед. Отругает пацанов, которые обижали Сашку, обзывая его Ухом. Будет приносить в дом зарплату. Они купят стиральную машину.

То есть, Дюша будет вести себя так, как вели себя отцы ее подружек.

Но отчим вел себя иначе. На работу он не ходил – говорил, что с его статьей только в грузчики, а у него надорвана спина. И еще всякие болезни – кашель мучает, одышка.

Поэтому Дюша был всегда дома – мел двор, рубил дрова, убирал у свиней. В остальное время лежал на диване, курил, слушал музыку. Он очень уважал группу “Лесоповал”.

Диван теперь тоже пах Дюшей. Лида старалась на этот диван не садится больше. Телевизор смотрела сидя на стуле. Прямая, зажатая. Пыталась даже не дышать с Дюшей рядом, не вдыхать тошнотного запаха лука, чеснока и папирос. Рядом с Дюшей на диване сидела мама. Они обнимались и шептались. Лиде мама казалась предательницей и неумной женщиной.

Как можно обниматься с этим беззубым огрызком? Ведь Лидин папа был иным: красивым, белозубым, молодым. А сейчас вот у них на диване сидит чесночный тюремщик и шепчет своими противными губами маме на ухо всякую чушь. Мама хохочет, ей нравится все.

Лиду трезвый отчим не замечал. Сашку называл исподтишка Ухом и мог отвесить ему подзатыльник.

По выходным Дюша ездил в город, там жила его сестра и еще какие-то родственники.

Приезжал всегда одинаковым: покачивающимся, пьяным, злым. Мать говорила, что у Дюши какая-то травма головы, пить ему совсем нельзя. Выпьет – и все, труба, становится дураком.

Перемыкает его, понимаете, дети?

Поэтому нужно дядю Дюшу не сердить, не нарываться на грубости. А тихонько сидеть в своей комнате или даже пойти ночевать к подружке Светке.

Однажды Лида от Светки утром пришла, а дома тарарам и кавардак. Мать с разбитой губой, опухшей щекой в драной ночнушке сидит у окна. А Дюша в огромных, пошитых матерью же, труселях скачет вокруг нее и кричит всякие грязные слова. А на полу горшки цветочные валяются, землей все засыпано. И посуда на полу, а в окне, у которого мать сидит, стекло отсутствует. И дома холодно.

Потом было восемь лет такого или похожего ада.

Дядя Дюша раз в месяц, а то и чаще, устраивал дома яркое шоу.

Он подозревал маму в изменах. Мама, по мнению отчима, изменяла ему со всеми подряд и при любой возможности. Даже восьмидесятилетние мужчины с их деревни были под подозрением: “я тебя, Клавка, знаю”.

Орал, бил маму. Летели посуда и стекла оконные, летели Лидины школьные принадлежности. Летала мебель. Дюша даже кошку однажду в стену швырнул – больше они кошек не заводили.

Он бегал по дому страшный, полуголый, с бешеными глазами. Мать кричала, чтобы Лидка срочно вызывала милицию. Лида нацепляла ботинки, бралась за дверную ручку: бежать, бежать! Мать верещала ей вслед, чтоб не смела никого вызывать, они сами тут будут разбираться, без сопливых.

Лида скидывала ботинки и забивалась под кровать – пережидать Дюшино буйство. Под кроватью ее трясло, немели губы. Она мысленно прокручивала путь до подпола – там хранилось ружье дедушки. В крайнем случае, она возьмет это ружье и Дюшу пристрелит.

Отчим в это время завывал из комнаты: “Иди сюда, Клавка, убивать тебя щас буду…”.

Потом он засыпал, а Лидка с матерью, всхлипывая, устраняли последствия Дюшиного неистовства.

Когда Лида подросла, Дюша стал посматривать на нее как-то иначе. Пристально, тяжело. Даже разговаривать с ней вдруг начинал. Но вел свои беседы всегда неприятно. С усмешкой выспрашивал, есть ли у Лидки парень, да что они с этим парнем вытворяют темными вечерами. Понимающе ухмылялся, пялился. Рассказывал про то, как в детдоме они интересно и рано начали “девок щупать”.

Лида стала отчима избегать, не оставаться с ним наедине, без матери. Днем убегала к подружке Светке, вечером приходила с работы мать. При матери Дюша по-прежнему Лиду не замечал. Даже не смотрел на нее.

Мама же Дюшу очень жалела и, видимо, любила.

Говорила, что он в детстве был брошен родной матерью на вокзале. Воспитывался в детском доме. Был разлучен с сестрой. В детдоме его избивали, издевались над ним по-страшному. В армии ему проломили голову. Дюша еле выжил, очень озлобился, стал волчонком и раненым зверьком.

И Лида бы не упиралась, а называла Дюшу “папой”, ему это было бы приятно. И обняла бы его хоть раз, сама, без принуждения. Он ведь ей не чужой человек – столько лет под одной крышей.

И слезы наворачивались на глаза мамы – от жалости к мужу.

Однажды отчим пропал. Исчез почти на неделю, ушел в загул. Мать тогда почернела лицом, лежала сутками на диване, отвернувшись к стене. Не ела. Рыдала в голос. Проклинала Лиду, которая связала ей руки. Проклинала Сашку, который Андрея терпеть не мог и ни разу не поговорил с ним как с отцом. Жаловалась на свою тяжелую судьбу. И даже о погибшем первом муже говорила плохо. С маминых слов выходило, что отец, “пьяный дурак”, летел к какой-то своей бабе на сеновал, пока она, Клавдия, в роддоме корежилась, рожая неблагодарную Лидку.

Потом отчим нашелся. Показательно с размахом вышел на “сцену”: сломал матери нос и разнес в щепки комод.

В остальное время муж матери был достаточно спокойным – молча убирал в стайках, молча рубил дрова, молча смотрел телевизор.

У Лиды же появился большой страх. Она боялась, что однажды у Дюшы шарики заедут за ролики окончательно. И он натворит страшного – убьет мать, Лиду, их собаку Барса, устроит пожар.

Мать она презирала в тот период: держится за этого никчемного мужика, сносит побои, содержит его.

Лида укладывалась спать в воскресенье вечером и тревожно топорщила ушко: как там дурак? В каком виде придет он домой сегодня? Прятать ли уже все ножи?

Лая Барса боялась до замирающего сердца: идет.

Лидиной маме школьная учительница советовала дочь к доктору сводить уже: у ребенка руки трясутся и заикается Лида.

В пятнадцать лет Лида из дома уехала, поступила в техникум, на ветеринара.

Дюша через год сел снова.

Избил соседа, нанес тому увечья. Сосед этот был новым, историю любви Дюши и Лидиной мамы не знал. Вступился за Клавдию, которую отчим мутузил у магазина, и получил по своему благородному кумполу.

Мать обещала Дюшу ждать. Настроилась на длительное ожидание, отправляла ему посылки, малевала записки.

Но из тюрьмы муж не вернулся, умер там от какого-то легочного заболевания.

Мать резко постарела тогда.

Жила с Сашкой, потом Сашка женился, уехал в город. Лида тоже в городе прижилась.

А мать осталась совсем одна.

Детство Лида свое вспоминать не любила – не было у нее семьи, дома. покоя и любви.

Была вечно заплаканная мать с синяками и кривым носом, молчаливый и нахмуренный, вечно кашляющий и плюющий Дюша. Затюканный Сашка, которого отчим не любил как-то по-особенному.

При Дюше надо было всем вести себя тихо – не нарываться. В дом подруг не водить. Почему-то матери казалось, что подросшие Лидкины подружки могу Дюшу из семьи увести.

Не провоцировать. Иначе Дюша, оскорбившись, мог побежать по деревне, сшибать рюмки, а потом позже, глухой ночью, станцевать им свою “Цыганочку”.

Взрослая Лида понимала, что мать была слепа в своей ненормальной любви к Дюше. Вцепилась в него, жить не могла без этого сутулого и пустого человека. И испортила жизнь Лиде.

Она, взрослая, до сих пор мужчинам не доверяет.

Муж у Лиды был, но сбежал от нее. Они с Федей поженились совсем молодыми.

Дома почти сразу скандалы начались. Лиде почему-то было нужно громких разборок. Была потребность ругаться, царапать Феде лицо, биться у него в руках. А потом успокоиться и снова жить так, будто ничего и не случилось.

Федя четыре года ходил в царапинах, а потом ушел, надоело ему.

И в этом Лида винила мать. Расшатали они ей всю систему нервную с детства.

И в том, что с учебой у нее не задалось. Отчислили ее через два года учебы за пропуски. Она, молодая дура, и выскочила за Федю, хотелось в городе удержаться – лишь бы не домой.

А сейчас Лида тоже одинока. В магазине на кассе стоит – мерзнет, ноги гудят, покупатели – все идиоты.

Подруг нет, есть любовник, которому сама Лида глубоко до лампочки. И здесь тоже есть вина матери.

Прощать ее Лида не собирается. Будет молчать.